كتب د. حربي الخولي

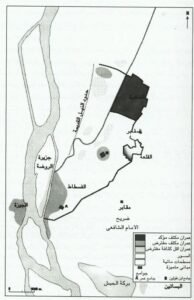

في مثل هذا اليوم السبت من شهر يوليو منذ 1055 عاما بالتمام والكمال، تمكن جيش المعز لدين الله الفاطمي القادم من تونس بقيادة جوهر الصقلي من دخول مصر 17 شعبان 358 هـ/6 يوليو 969 م دون مقاومة تذكر. وبعدما استقر جوهر بمصر وفي العام ذاته أنشأ مدينة القاهرة شمال مدينة الفسطاط وبناها في ثلاثة سنوات، وأطلق عليها اسم “المنصورية” ثم جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 7 رمضان 362هـ/ 11 يونيو 972م، وجعلها عاصمة لدولته، وسماها “القاهرة” وهو اسمها الحالي، وأقام في القصر الذي بناه جوهر، وفي اليوم الثاني خرج لاستقبال مهنئيه وأصبحت القاهرة منذ ذلك الحين مقرا للخلافة الفاطمية، وانقطعت تبعيتها للخلافة العباسية وشهدت القاهرة أزهي أوقاتها آنذاك من الازدهار بحكم كونها عاصمة للدولة الفاطمية وكانت مساحتها على حوالي 340 فدانا، وشرع في تأسيس الجامع الأزهر وأحيطت العاصمة بسور من الطوب اللبن وكان حجم اللبنة “كما يذكر المقريزي” قدر ذراع في ثلثي ذراع، وعرض جدار السور عدة أذرع يسع أن يمر به فارسان، وفتح بهذا السور من جهاته الأربعة، ثمانية أبواب، بواقع بابين في كل جهة، وظل هذا السور قائمًا حتى عهد الخليفة المستنصر حيث تحطم في أثناء الشدة العظمي، وبقيت أجزاء منه حتى سنة 803هـ/ 1401م رآها المؤرخ “المقريزي” وذكرها في كتابه “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار”. والمرة الثانية لبناء السور كانت في الفترة من 480هـ/ 1087م حتى 485هـ/ 1092م على يد الوزير بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر. والمرة الثالثة التي بنيت فيها أسوار القاهرة كانت على يد “صلاح الدين الأيوبي” في فترة توليه الوزارة لآخر خلفاء الفاطميين العاضد حيث بدء في بناء السور سنة 566هـ/ 1171م، وبعد توليه حكم مصر أسند استكمال مهمته إلى الأمير “بهاء الدين قراقوش”.

وقد كان الغرض الأساسي من بناء السور على يد جوهر الصقلي حماية العاصمة الجديدة أولا من الأعداء الخارجيين أو الدول المغيرة ثانيا مظهرا من مظاهر الأرستقراطية حيث تقرر ان لا يسكن هذه العاصمة إلا وجهاء الفاطميين مع الخليفة وقادة الجنود وكبار رجال الدولة أم من يخدم في العاصمة فلا يسكنها وإنما يسكن خارجها ويدخل المدينة للعمل صباحا ويخرج منها قبل المغرب حيث تغلق الأبواب عليها وكان الهدف الثالث من بناء السور هدف اقتصادي بحت حيث إنه من المعلوم أن التجار سيأتون لبيع بضاعتهم بالمدينة الجديدة ويجب أن يدخلوا من أبواب المدينة وبالتالي يهل تحصيل الضرائب منهم قبل الدخول ولذا تم تعيين حراس أشداء على الأبواب موكلين بتحصيل الرسوم والضرائب المتنوعة المختلفة وكانت أبواب المدينة تفتح مع أول ضوء للفجر، وتغلق بعد المغرب يوميا، وفي تلك الفترة يحتشد التجار للدخول إلى القاهرة لبيع تجارتهم، وكان التجار منهم من يدفع الضريبة بالكامل، فيحصل على صك بأنه (خالص) الضرائب، وله الحق في بيع بضاعته في جميع أسواق القاهرة.

وكان هناك من التجار من يرى أن الضرائب المفروضة كثيرة، فكان يمنح الجنود الواقفين على البوابة لكل واحد بلاص من العسل أو المش او أي بلاص به بضاعة للبيع، فيسمح له الجنود بالمرور، وحين التفتيش يقولون لبعضهم البعض، اتركه فهو (بالص) أي منحهم بلاصا من بضاعته. ومن التجار من كانت تجارته صغيرة لا تتعدى حمولة حمار أو جمل واحد، فكان يسير بها بجوار قافلة ممن دفعوا الضرائب فيعد منها ويتهرب من الضريبة، وعندما يشاهدوه الجنود في شوارع المدينة يسألون: أهو (خالص)؟ أم (بالص)، فيرد العامة قائلين لهذا ولا ذاك ، لعله (مالص)؛ أي تملَّص من دفع الضرائب، وبالتالي يطالبه الجنود بدفع الضريبة، ومن هنا أصبحت الكلمة متداولة بين الجماهير المصرية، فعندما يعبرون عن انهم لا يملكون الاموال او لم يفعلوا شيئا ما، او كناية على انهم لم يتحركوا من مكانهم أو منازلهم.